Экспедиции 1937-1940 г.г. на Буранинское городище Трудности восстановительного периода в стране,...

Для домов-усадеб характерно их тесное расположение. Иногда они примыкают друг к другу, и взгляду...

СУЛАЙМАНОВ Шерали Токтосунович Архитектор. Родился в 1956 году в селе Ак-Таш Кара-Суйского района...

Храмовый комплекс в кишлаке Кейрагач К северо-западу от кишлака Бешкент на левом берегу реки...

Кайраки Буранинского городища Во втором выпуске «Эпиграфики Киргизии» мы опубликовали пять...

В Ошской области мы отмечаем четыре основных типа усадьбы. Остановимся прежде всего на наиболее...

Третий тип — это усадьба без двора и ограды, хотя место перед домом называют двором. Хозяйственные...

ДЖУМАКАЛИЕВ Анарбек Архитектор. Заслуженный архитектор Киргизской ССР. Родился в 1945 году в селе...

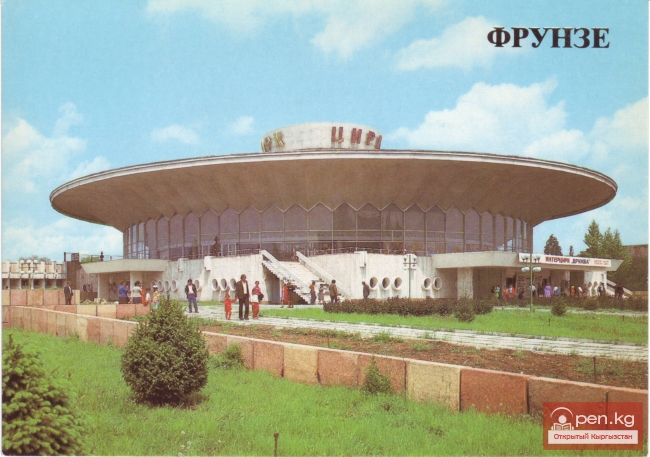

КУТАТЕЛАДЗЕ Геннадий Платонович Архитектор. Член КПСС с 1980 года. Заслуженный архитектор...

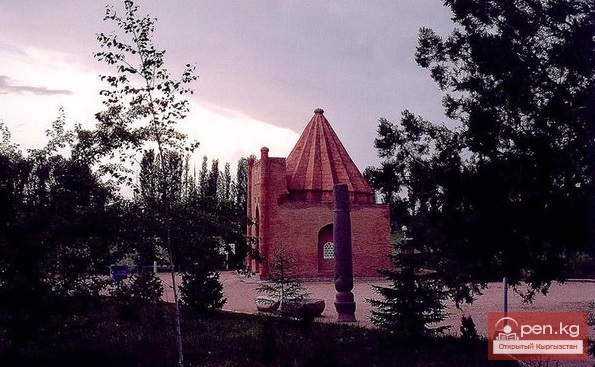

Коридор Шелкового пути по Кыргызской Республики внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявку...

В минувшие выходные закончилась Кыргызско-Японская археологическая экспедиция по изучению городища...

Археолого-архитектурные исследования С 1970 г. Министерство культуры Киргизской ССР проводит...

Возобновление исследований на Буране в послевоенный период Продолжение исследований на Буране...

Южнокиргизские дома Для семьи, состоящей из нескольких брачных пар, характерен иной план дома в...

ШЕРАЛИЕВ Токон Маткасымович Архитектор. Родился в 1950 году в селе Кенеш колхоза «Ленинизм»...

Ворота усадьбы закрытого типа. Баткенский р-н. Второй тип усадьбы — эго усадьба замкнутого типа. В...

Постановление ЦИК и СНК Туркреспублики В плачевном положении застала городище Бурана резолюция...

БОРОВИКОВ Виктор Владимирович Архитектор. Родился в 1950 году в городе Иркутске. С 1962 года живет...

Бурана-архитектурное наследие. В 12 км к юго-западу от нынешнего г.Токмак расположено городище...

ДУБОВ Юрий Борисович Годы жизни (1897—1974). Инженер-строитель Ю. Б. Дубов, член КПСС, участник...

Кошоев Белек Джумагазиевич (1944-1979) График. Родился 19 января 1944 года в селе Бурана Чуйской...

ТОКБАЕВ Асанкул Курманович Архитектор. Родился в 1948 году в селе Тогуз-Булак Тонского района...

КУДЕЛЯ Александр Иванович Архитектор. Член КПСС с 1962 года. Лауреат Государственной премии...

МАМАДАЛИЕВ Сагынбек Дозалиевич Архитектор. Родился в 1955 году в селе Кашка-Суу Джаны-Джольского...

В начале XX в. киргизы также строили дома, близкие к описанному типу, но без ступенчато-сводчатого...

САТЫБАЛДИЕВ Маматкерим Архитектор. Родился в 1954 году в селе Кёльдюк Узгенского района Киргизской...

Находки несторианских эпитафий Сирийские и сиро-тюркские несторианские эпитафии образуют наиболее...

Репортаж об 11-м сезоне археологических раскопок, проводимых на городище...

На данном участке когда-то находилось поселение, однако мощное землетрясение погрузило его под...

Сыдыков Маматбек Архитектор. Родился в 1946 году в селе Орто-Арык Панфиловского района Киргизской...

ФОХТ Владимир Давыдович Архитектор. Член КПСС с 1968 года. Родился в 1944 году в городе Фрунзе. С...

НУРБЕКОВ Эркинбек Архитектор. Родился в 1945 году в селе Долоно Таласского района Киргизской ССР....

АЛЫБАЕВ Нурдин Ералиевич Архитектор. Родился в 1954 году в городе Таласе Киргизской ССР. В 1976...

Раскопки Ф. В. Пояркова на городище Бурана В конце XIX столетия Семиречье привлекло к себе...

СЕДОВ Виктор Евгеньевич Архитектор. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки...

ЦЕВМЕНКО Александр Иванович Архитектор. Родился в 1954 году в городе Фрунзе. В 1976 году окончил...

АБДУЛДАБЕКОВ Аскар Крючбекович Архитектор. Член КПСС с 1982 года. Родился в 1946 году в городе...

Когда жизнь била ключом? Даже беглый обзор материальной культуры с кратким экскурсом в ее...

НЕЖУРИН Анатолий Михайлович Архитектор. Член КПСС с 1977 года. Заслуженный архитектор Киргизской...

Сегодня, 27 сентября, Премьер-министр Кыргызской Республики Джоомарт Оторбаев проинспектировал ход...

КЕРИМКУЛОВ Мухтар Орозбекович Архитектор. Родился в 1956 году в поселке Краснооктябрьском...

СЫДЫКБЕКОВ Сабырбек Тугельбаевич Архитектор. Родился в 1947 году в городе Фрунзе. В 1970 году...

ИШЕНОВ Ырысбек Ишенович Архитектор. Родился в 1943 году в селе Таш-Мойнок Аламединского района...

ТОЙБАЕВ Нурланбек Бейшембаевич Архитектор. Член КПСС с 1979 года. Родился в 1957 году в городе...

ЮДАХИНА Татьяна Георгиевна Архитектор. Родилась в 1947 году в городе Фрунзе. В 1971 году окончила...

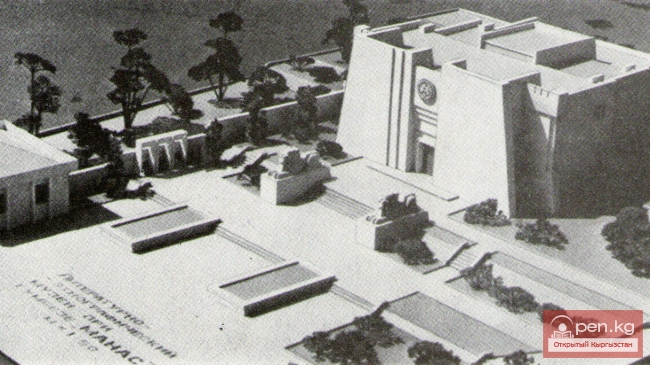

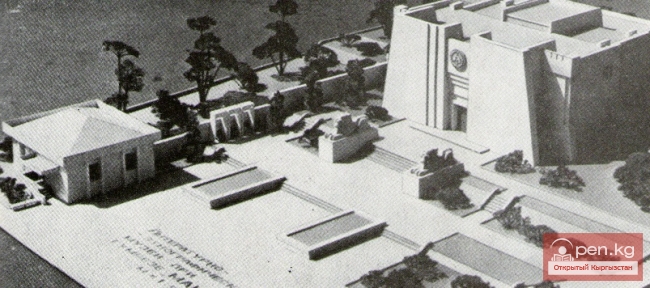

Музей-заповедник Начало музею-заповеднику было положено в 1949 году созданием Ошского областного...

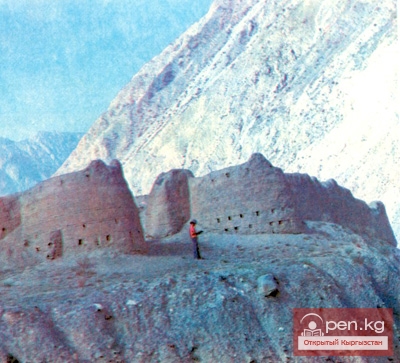

В среднем течении река Сох принимает приток Абголь (река из озера), в устье которого, на речной...

СОЛТОБАЕВ Асылбек Молдошевич Архитектор. Член КПСС с 1984 года. Родился в 1946 году в селе...