Вопросы исторической интерпритации.

В настоящее время можно изложить только первые заключения относительно интерпретации районирования рассмотренных памятников. В предшествующий период - во второй половине I тыс. до н.э. - на территории Ферганы респространены были однотипные погребальные памятники эйлатанской культуры - актамского вида (VI-III вв. до н.э.). На следующем этапе в пору Давани (II. до н.э.-V в.н.э.) вместо одного типа, одной культуры сложилось не менее пяти локальных групп памятников номадов. Из них только неземные каменные склепы северо-запада и грунтовые захоронения имеют местные корни. Не вдаваясь в детали спорного вопроса о происхождении катакомбных и подбойных захоронений Ферганы, обратим внимание только на то, что в период Давани совершилась ломка существующих ранее границ расселения номадов сакского времени,

Все эти события хотя бы частично связаны с вторжением извне кочевников, судя по сведениям китайских хроник о движения племен юечжи на рубеже II-I вв. н.э. через Давань. Следует учитывать, что основные равнинные и подгорные районы Ферганы издавна были обжиты земледельцами. С появлением пришельцев должны были сложится новые ареалы расселения, к тому же им пришлось иметь дело с достаточно сильным дваньским государством, которое, по письменным данным сохраняло самостоятельность и преемственное развитие на протяжении около 600 лет - с 125 г. до н.э. до 420 г, н.э. Необходимо учитывать, что основные археологические культуры и локальные группы, рассмотренные нами, существовали примерно в то же самое время - со II-I вв. до н.э. и до IV - VI вв. н.э. При этом все ученые признают, что максимальное распространение их приходится на I- IV вв. н.э..

Рассмотренные могильники функционировали также продолжительное время. Синхронность их и Даваньского государства не вызывает сомнения. В этой связи возникает вопрос о характере взаимоотношений между номадами и оседлым населением Давани. Прямых сведений в источниках об этом не имеется.

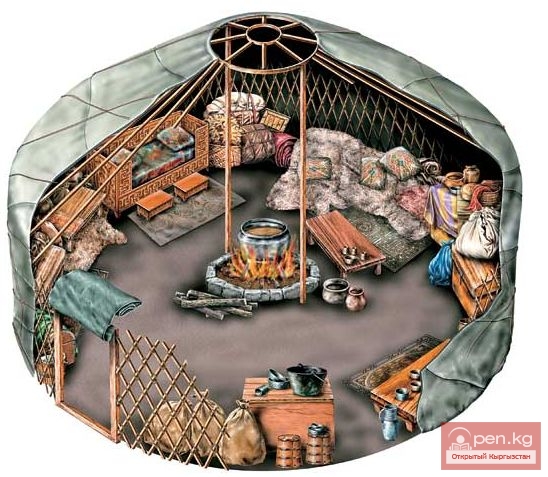

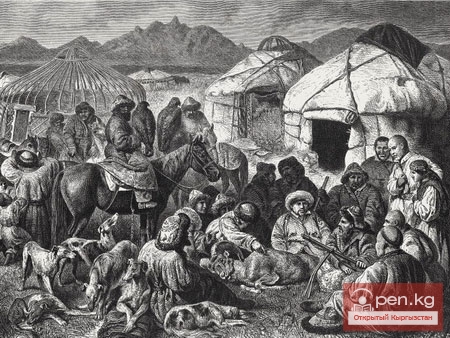

Анализ картографированных памятников, выделенных археологических культур и локальных групп позволяет говорить об устойчивости территориальных границ этих групп, о стабильности их ареалов. По всей вероятности, ареалы некоторых групп достигли в это время оптимальных размеров и не менялись. Для того, чтобы понять причины сосуществования на протяжении длительного времени разных групп номадов и государства Давань, обратимся к единственно возможным этнографическим материалам о расселении на периферии Ферганы киргизских племен в XIX - начала XX в. Других данных просто нет. При сравнении нашей схемы распространения памятников с этнографической картой, составленной С.М.Абрамзоном (I963) оказалось, Что территория занятая племенами ичкилик, от Ляйляка до Науката достаточно определенно совпадает с ареалом II района, с территорией карабулакской культуры. Земли к востоку занимали племена авдегине, обитавшие до Фергаенского хребта. Именно здесь распространены памятники VI района. Ко более показательно, что к западу от ичкиликов - долину Ходжа-Бакыргана заселяло племя конурат, в тех границах, что и номады I района. По заключению этнографов, племя конурат выделяется среди киргизов самобытностью происхождения. И наконец, на севере Ферганы, в VI районе, обитало другое киргизское племя - багыш. В этих четырех случаях имеем дело с разными родоплеменными группами. Таким образом, отмечаем совпадение ареалов трех-четырех групп номадов I-V вв.н.э. и киргизских племен XIX - начала XX в. Естественно, непосредственной связи нельзя проследить между ими. Совпадение ареалов наблюдается при неизменности географических условий в I-II тыс. и при близости форм полукочевого скотоводческого хозяйства. Более того, из этих сопоставлений возникает заманчивая возможность усматривать в качестве одних из далеких предков ичкиликов юечжей. Если удастся окончательно обосновать эту гипотезу о принадлежности подбойных захоронений карабулакской культуры юечжийским племенам.

Этнографические данные характеризуют раздробленность и большую сложность родоплеменной структуры киргизских племен юга. Так разделение ичкиликов состояло из 10 равных племен. Каждое племя и род кочевал на строго определенной территории. Территориальная общность составляла одно из существенных свойств родоплеменной структуры. Племена в это время не были однородными и иногда включали иноплеменные группы.

Первоначально киргизы сохраняли независимость и выступали в качестве союзников Кокандокого ханства, киргизские племена попали в зависимость, были подчинены, хотя некоторые племена, обитавшие в труднодоступных отделенных районах, и сохраняли известную самостоятельность.

Вместе с тем киргизские правители родов и племен часто вмешивались в дела ханства и даже порой оказывали влияние на смену и выдвижение ханов.

Положение киргизских племен в составе Кокандского ханства, характер отношений между ними можно с известным основанием рассматривать как этнографическую модель, позволяющую понять сущность и механизм процессов, происходивших в древности.

Можно полагать, что совпадение особенностей расселения в указанные периоды отражает оптимальные условия ведения скотоводстве в данных районах и близкую традицию закрепления прав на определенные пастбища и родоплеменную территорию в целом. Эти благоприятные и оптимальные условия расселения сложились, вероятно, в начале I тыс.н.э.

Выделенные группы (районы), по всей вероятности, соответствуют отдельным родоплеменным подразделениям номадов. В истории Давани указанные племена, очевидно, также играли значительную роль. Можно представить, что политическая ситуация в Давани была более сложной, чем обычно предполагают. Все сказанное дает основание выдвинуть гипотезу о том, что стабильность границ локальных групп номадов была обусловлена какими-то формами договорных отношений союза или зависимости (это остается нам неизвестным), которые определили условия обитания номадов не периферии и в составе Давани. Кстати, вспомним, что в источниках содержатся прямые указания союзные отношения с соседними племенами - усунями и кангюй которые выступали на стороне Давани во время вторжения ханьских войск в 104-99 гг. до н.э. Эти данные нельзя не учитывать при

исследовании характера отношений земледельцев давани с номадами.

Районирование раскопок на территории Ферганской долины